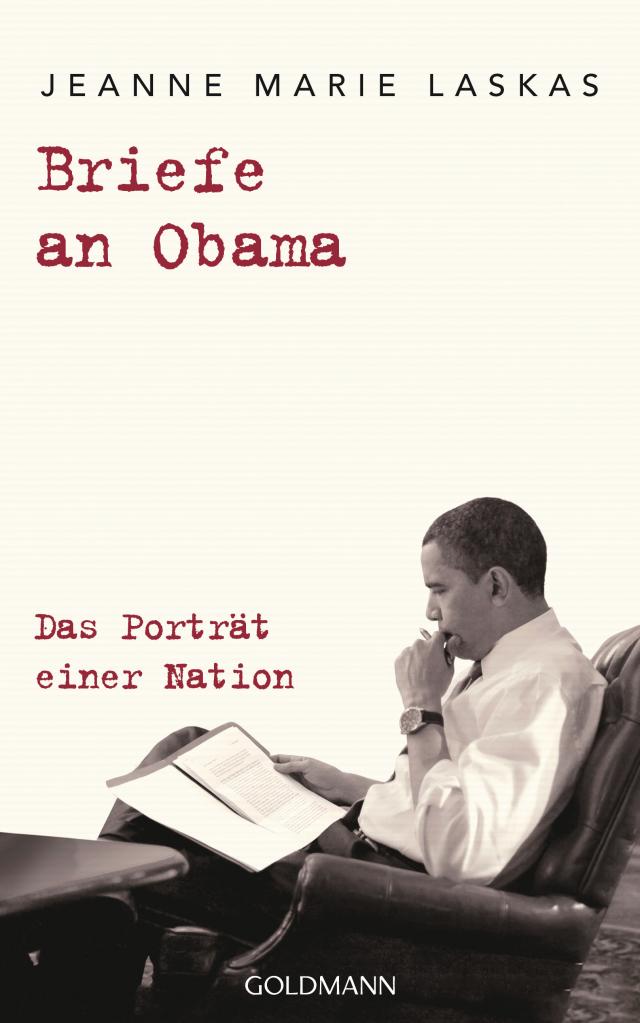

Briefe an Obama

Das Porträt einer Nation

EPUB sofort downloaden

Downloads sind nur in Italien möglich!

Produktdetails

- Verlag

- Goldmann Verlag

Random House US - Erschienen

- 2019

- Sprache

- Deutsch

- Seiten

- 544

- Infos

- 544 Seiten

- ISBN

- 978-3-641-22420-2

Kurztext / Annotation

Zeitgeschichte in Briefen

Was tut ein US-Präsident, wenn er wissen will, wie es um sein Land steht? Er liest. Während seiner Amtszeit gingen täglich Zehntausende Briefe im Oval Office ein. Jeden Abend las Barack Obama zehn ausgewählte Schreiben, einige beantwortete er persönlich. Zu Wort kommen Obama-Anhänger ebenso wie politische Gegner, vom Schulkind bis zum Kriegsveteranen. Was sie bewegt: die Folgen der Finanzkrise, die geplante Gesundheitsreform, soziale Gerechtigkeit, Bildungschancen und Start-up-Ideen, das Schicksal der Soldaten im Auslandseinsatz oder schlicht Schulaufgaben. »Briefe an Obama« spiegelt die Lage der Nation in einer Zeit großen Wandels.

Jeanne Marie Laskas ist Journalistin und Autorin mehrerer Sachbücher. Sie schreibt regelmäßig für The New York Times Magazine und GQ und veröffentlicht Beiträge u.a. in The New Yorker, The Atlantic und Esquire. Laskas ist Professorin für Englisch und Gründungsvorstand des Center of Creativity an der Universität von Pittsburgh. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern auf einer Farm in Pennsylvania.

Textauszug

KAPITEL 1

Die Briefe

Es klang beinahe wie ein Geheimnis, als Shailagh mir von den Briefen erzählte. Ich sollte begreifen, wie wichtig sie waren, und sie wirkte frustriert oder vielleicht auch nur erschöpft, wie ein Soldat, der in einem letzten Akt der Kapitulation die Schlüssel zum Königreich wegwirft, kurz bevor das Dorf in die Luft fliegt.

Das war im Oktober 2016. Der Hurrikan Matthew war gerade wieder aufs Meer hinausgezogen, Samsung-Handys fingen unversehens Feuer, der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump twitterte - »Mit keiner dieser Frauen ist je etwas gewesen. Alles Unsinn, der erfunden wurde, um uns die Wahl zu stehlen. Niemand respektiert Frauen mehr als ich!« -, und ich vermute, Shailagh war ebenso wehmütig gestimmt wie alle anderen, die sich mehr und mehr des radikalen kulturellen Wandels in den Vereinigten Staaten bewusst wurden.

Seit sechs Jahren arbeitete sie für die Regierung Obama, in den beiden letzten Jahren als hochrangige Beraterin, und wir saßen in ihrem Büro im Westflügel des Weißen Hauses. Sie griff in ein Regal, das mit dicken Aktenordnern gefüllt war. Diese Ordner enthielten Briefe an Obama, von denen die ersten noch aus den Anfängen seiner Regierungszeit stammten. Die Absender waren Wähler. Ganz gewöhnliche Amerikaner, die ihrem Präsidenten schrieben. »Mit der Zeit sind sie hier zu einer Art Leben spendender Kraft geworden«, sagte Shailagh. Sie hatte ihre Schuhe ausgezogen und sich einen Wollpullover um die Schultern gelegt, und mit ihrer rauen Stimme und ihrer bodenständigen irischen Art würde man diese Frau eher hinter der Theke eines Dubliner Pubs erwarten als in einem bequemen Büro gleich gegenüber dem Oval Office.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Hillary Clinton in den landesweiten Umfragen noch einen zweistelligen Vorsprung vor ihrem Konkurrenten, und das Undenkbare war nach wie vor undenkbar. Doch während Clintons Wahlkampfmitarbeiter sich für einen Posten in der sich abzeichnenden neuen Regierung in Stellung brachten, hegte Shailagh keinerlei Absicht, ein Teil davon zu werden - zwei Amtszeiten im Weißen Haus waren genug. Ihre Aufgabe in der Kommunikationsstrategie der Regierung bestand darin, als Türwächterin zwischen Obama und den Journalisten zu fungieren, die über ihn schrieben, und diese Arbeit schien ihren Tribut gefordert zu haben. »Ich werde die Jungs nicht vermissen«, sagte sie. Wenige Monate vor dem Ende von Obamas zweiter Amtszeit kannte die Dreistigkeit der Reporter keine Grenzen mehr. Sie wollten Abschiedsinterviews, sie wollten sie jetzt, jeder wollte der Erste, der Größte, der Lauteste sein. Shailagh war diese aufgeblasenen Egos leid, die immer gleichen Fragen, die Fantasielosigkeit. Und Trump twitterte, und es schien, als drehte die Welt allmählich durch.

Die Briefe böten ihr eine Atempause in dem ganzen Trubel, sagte sie und fragte, ob ich ein paar davon lesen wolle. Sie entschied sich für einen marineblauen Ordner, zog ihn aus dem Regal, öffnete ihn und blätterte in den Briefen. Manche davon waren in Schreibschrift auf persönlichem Briefpapier geschrieben, andere in Blockbuchstaben auf Notizzetteln und mit Stickern verziert; es gab Geschäftsbriefe, E-Mails, Faxe und Schnappschüsse von Familien, Soldaten und Haustieren. »Die Leute haben keine Ahnung von diesem Dialog, den er mit dem Land führt, weißt du«, sagte sie und meinte damit Obamas acht Jahre währende Gewohnheit, per Brief mit der amerikanischen Öffentlichkeit zu kommunizieren. »Zusammengenommen ergeben diese Briefe praktisch ein Gesamtbild der amerikanischen Gesellschaft.«

Bei seinem Amtsantritt hatte Obama sich vorgenommen, jeden Tag zehn Briefe zu lesen, wodurch er zum ersten Präsidenten wurde, der sich derart bewusst mit den Briefen seiner Wähler auseinandersetzte. Jeden Nachmittag wurde gegen siebzehn Uhr eine Auswahl aus dem Lektüreraum ins Oval Office geschickt. Die »10LADs«, wie sie mit der Zeit genannt wurden - für <

Beschreibung für Leser

Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet